飲食店でお客様が自らオーダーを行うシステムとして、モバイルオーダーサービスの導入が進んでいます。

セルフレジや券売機・事前決済KIOSKなどの決済端末と組み合わせることで、ホール業務のオペレーションを効率化できる点がメリットです。

そんなモバイルオーダーですが、飲食店の現状としてどれくらいの普及されているのでしょうか。

本記事では、飲食店におけるモバイルオーダーの普及率について解説しながら、自店舗でモバイルオーダーを導入すべきか判断するポイントについて解説します。

飲食店で導入が進むモバイルオーダーとは

モバイルオーダーとは、スマホやタブレット端末を活用して、顧客に自ら商品や料理の注文をしてもらうオーダーシステムのことです。

テーブルに設置したオーダー用のQRコードを顧客のスマホで読み取ってもらうタイプもあれば、各テーブルに店舗が用意したオーダー用のタブレット端末で注文するタイプもあります。

また、店舗アプリを活用してモバイルオーダーを提供している店舗もあり、飲食店によってモバイルオーダーの導入方法はさまざまです。

キャッシュレス決済に対応すれば、オーダーだけでなくレジ業務もセルフ化でき、業務効率化につながるでしょう。

モバイルオーダーを自店舗で導入すべきか判断する際は、どのようなモバイルオーダーを導入するかを検討する必要があります。

参考記事:モバイルオーダーとは?メリット・デメリットや主な支払い方法・活用事例を紹介

モバイルオーダーの普及率

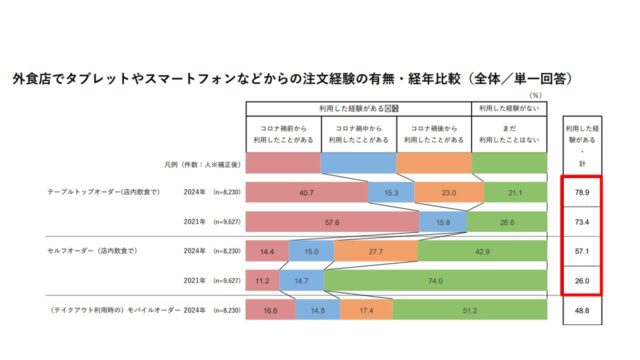

出典:株式会社リクルート

出典:株式会社リクルート

モバイルオーダー需要に対応すべきか判断する基準として、普及率をチェックしておくことが大切です。普及率が伸びてきていれば、顧客もモバイルオーダーシステムに順応しやすいため、スムーズに導入できるでしょう。

ここからは、飲食店におけるモバイルオーダーの普及率について、顧客の利用動向や2021年度からの変化を解説します。

モバイルオーダーの種類ごとに解説しますので、自店舗でどのようなモバイルオーダーを導入すべきか検討する際の参考としてお役立てください。

テーブルオーダーの普及率

株式会社リクルートが実施した外食店利用時の注文ツールの利用実態・意向調査によると、テーブルオーダー(テーブルトップオーダー)を利用した経験がある人は78.9%となりました。

テーブルオーダーは、各テーブルにタブレット端末やタッチパネルなどを設置して、オーダーしてもらうタイプのモバイルオーダーです。2021年度には73.4%だったことから、増加傾向にあることがわかります。

テーブルトップオーダーについては、世代間で利用傾向にほとんど差がないのも特徴です。利用者にとって使い方がわかりやすいモバイルオーダーであることも、普及率が高い要因だと推察されます。

セルフオーダーの普及率

株式会社リクルートの同調査によると、セルフオーダーの普及率(利用した経験がある人の割合)は57.1%でした。テーブルトップオーダーと比べて、利用経験者が少ないことがわかります。

セルフオーダーは、店舗のオーダー用QRコードを顧客のスマホで読み取ったり、専用アプリからオーダーしたりするタイプのモバイルオーダーです。

そのため、顧客がスマホユーザーであることを前提としているため、スマホをもっていない人が多い高齢者世代などの利用率が低い傾向にあります。

一方で、2021年度の調査結果では26%だったことから、利用者数が急速に伸びているのも現状です。

テイクアウトオーダーの普及率

テイクアウトの際にモバイルオーダーを活用するテイクアウトオーダーの普及率は、48.8%でした。これは、3種類のモバイルオーダーの中でもっとも低い水準です。

導入されてから日が浅いことや、テイクアウトがコロナ禍をきっかけに広まったことが理由として考えられます。

テイクアウトオーダーは、若年層ほど利用率が高い傾向にあり、若年層をターゲットにしている店舗での導入におすすめです。

参考サイト:外食店利用時の注文ツールの利用実態・意向調査(2024 年 5 月実施)|株式会社リクルート

モバイルオーダーの市場規模や活用事例については、以下の記事で紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

参考記事:モバイルオーダーシステムの市場規模は?飲食店が必ず導入すべき理由

有名飲食店におけるモバイルオーダーの普及率

代表的な飲食店において、モバイルオーダーはどれくらい普及しているのでしょうか。

ここからは、大手チェーンのマクドナルドとスターバックスにおける、モバイルオーダーの普及率を紹介します。

マクドナルド(マック)のモバイルオーダー普及率

マクドナルド(マック)のモバイルオーダー普及率は、2022年度で約16%でした。2023年度以降の利用率に関しての情報は公表されていませんが、増加傾向にあるとされています。

注目すべきは、店頭注文に対応している店舗でモバイルオーダーの利用率が高いことです。店頭注文の場合、混雑時には30分以上待ち列が発生することもあり、モバイルオーダーを活用する利用者の増加につながっています。

参考サイト:日本マクドナルドホールディングス株式会社

スターバックス(スタバ)のモバイルオーダー普及率

スターバックス(スタバ)のモバイルオーダー普及率は、四半期ベースで31%でした。これは、2023年度第1四半期(10~12月期)決算で公表されたモバイルオーダーの利用率で、四半期ベースで3割を突破したのは初めてです。

Z世代と呼ばれる若い世代の多くがコスパ(コストパフォーマンス)や、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視するようになったことが影響しているのでしょう。

店舗に到着する前にあらかじめ注文を完了できるので、レジに待たずに済むことから、タイパを重視する人のニーズを満たせています。

参考サイト:スターバックスコーヒージャパン株式会社

自店舗でモバイルオーダーを導入すべきか判断する3つのポイント

自店舗でモバイルオーダーを導入すべきか判断するときは、以下3つのポイントを意識して検討することが大切です。

- メニュー数・オーダー頻度の高さはどれくらいあるか

- ホールスタッフの人員は充実しているか

- インバウンド顧客の割合はどれくらいか

それぞれのポイントや、判断する基準について解説します。

メニュー数・オーダー頻度の高さ

モバイルオーダーが自店舗に必要かを判断するには、まずメニュー数やオーダー頻度の高さで検討することが大切です。

例えば、ラーメン店や定食屋などのメニュー数が限られている店舗の場合、モバイルオーダーがなくても券売機やスタッフによるオーダー受注で対応できます。

一方で、居酒屋やファストフード店のように、メニュー数が多く回転率の高い店舗では、スタッフが毎回オーダーを受けていると業務負担になりかねません。

食べ放題や飲み放題の有無、オプション・サイドメニューの種類など、オーダー頻度が高い業態の飲食店であれば、モバイルオーダーの導入を検討すると良いでしょう。

ホールスタッフの人員は充実しているか

ホールスタッフの人員が充実しているかという点も、モバイルオーダーの導入可否を判断する基準の1つです。

従業員の人手が足りていないと、オーダー受注にまで手が回らず、顧客を頻繁に待たせる可能性があります。オーダーや会計などの対応をさばくことに終始するようになれば、接客サービスの低下にもつながりかねません。

モバイルオーダーを導入することで、ホールスタッフの人手不足にも対応できるようになり、既存スタッフの業務負担軽減が実現できます。

モバイルオーダーシステムの導入により余裕をもった接客が行えるようになるため、店舗側だけでなく顧客にとってもより良い体験の提供につながるでしょう。

インバウンド顧客の割合はどれくらいか

インバウンド顧客の割合がどれくらいあるかで、モバイルオーダーを導入すべきか判断するのもポイントです。

インバウンド顧客が多いと、多言語対応できるスタッフを増員しなければなりません。しかし、多言語対応できるようになるには英語や外国語を習得する必要があり、あまり現実的な選択肢ではないのが現状です。

そこで、多言語表示に対応しているモバイルオーダーを導入することにより、スタッフが多言語対応できない店舗でもインバウンド対応ができるようになります。

さらに、セルフレジやテーブル決済などのセルフ決済システムを併用すれば、料理のサービング以外を顧客にセルフで行ってもらえるようになるでしょう。

どのようなモバイルオーダーを導入すべきか迷ったときは、以下の記事でサービスを比較紹介していますので、こちらを参考にしてください。

参考記事:モバイルオーダーのサービス比較10選!企業の導入事例や選び方のポイントを紹介

まとめ

モバイルオーダーの普及率は、年々増加傾向にあります。しかし、店舗によっては導入に適していない場合もあるので、自店舗にモバイルオーダーが適しているかを見極めた上で導入すべきか判断することが大切です。

また、同じモバイルオーダーでも種類によってオーダー方式や使いやすさなどが異なるため、自店舗の業務オペレーションに合うものを選ぶと良いでしょう。

具体的にどのようなシステムを導入すべきか悩んだときは、すでにモバイルオーダーを導入している企業の事例を参考にしてみるのもおすすめです。

以下の記事で導入事例や、モバイルオーダーのメリット・デメリットを紹介しています。こちらもぜひご覧ください。