飲食店や小売店では人手不足を背景に外国人労働者の採用が進んでいます。しかし、一方で在留資格の確認不足や労働条件の不一致、文化や言語・労働環境のギャップなど、外国人労働者雇用にはリスクが潜んでいることも理解しておく必要があります。

このようなリスクに対する対策を怠ったことが引き金となり、企業側の小さな見落としが不法就労や離職トラブルに発展するケースも少なくありません。

本記事では、外国人採用に潜むリスクと、店舗経営者が取るべき具体的な対策を解説します。

日本における外国人労働者の雇用状況

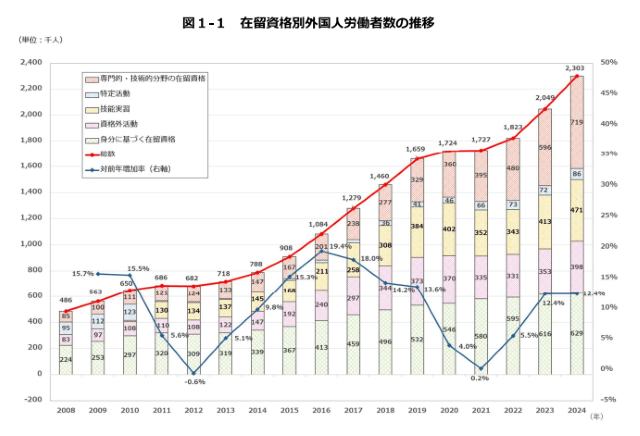

出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)丨厚生労働省

日本の店舗や企業にとって、外国人労働者はもはや選択肢ではなく、欠かせない存在になりつつあります。

厚生労働省が2024年10月末時点で公表した「外国人雇用状況」によれば、外国人労働者数は約230万人と過去最多を更新しました。前年同期比では253,912人(+12.4%)の大幅増です。

また、労働力として外国人を受け入れている事業所数も約34万所と過去最高になり、前年から23,312所(+7.3%)増加しています。

国籍別では、ベトナム人(570,708人)、中国人(408,805人)、フィリピン人(245,565人)の順で多く、全体の半数近くをこの3カ国が占めています。

在留資格別では、「専門的・技術的分野」(718,812人)が最多で、次いで「技能実習」(470,725人)、「資格外活動」(398,167人)と続きます。

このような背景から、外国人労働者の雇用はもはや選択肢のひとつではなく、戦略的な経営判断として捉えるべき段階に来ていると言えるでしょう。

飲食店・小売店での外国人採用におけるリスクとは?

飲食店や小売店で外国人労働者を雇用する際、在留資格の不備や労働基準法違反といった法的リスクから、言語や文化の違いによる現場の混乱まで、経営者は幅広いリスクを想定しておく必要があります。

- 法的トラブル(在留資格・労働基準法違反など)

- コミュニケーション・文化のギャップ

- 定着率の低さ・離職トラブル

- 社内の理解不足・既存社員との摩擦

上記について、それぞれのリスクから生じるトラブルの例や企業に対するマイナスの影響について解説します。

法的トラブル(在留資格・労働基準法違反など)

在留資格の管理を怠ると、企業が知らずに法律を犯すリスクがあるため注意してください。

適切な在留資格(ビザ)を持たない外国人を労働させる、在留資格で認められていない業務を行わせるなどの行為は「不法就労助長罪」に該当します。不法就労助長罪に問われると、拘禁刑5年以下または500万円以下の罰金の可能性があります。

さらに、外国人労働者に対する労働基準法の適用は国籍に関係なく必須です。不払い賃金や長時間労働などの違反があれば、是正指導から書類送検にいたるケースも多くあり、人的にも金銭的にも大きな損失になりかねません。また、企業の信頼性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、外国人の雇用前は在留資格と在留カードを正しく確認・記録し、定期的な精査が重要です。

コミュニケーション・文化のギャップ

「伝えたつもり」が「伝わっていない」、こうした文化の壁は、業務の現場を揺るがしかねないリスクの1つです。たとえば、「少々お待ちください」という日本人の曖昧な表現が、外国人からは「永遠に放置される」と受け取られる場合もあります。

また、時間に対する意識や報連相の習慣も国によって大きく異なります。国によっては、「時間を守らなくても大目に見られる」「相談=失敗とされる」文化もあり、このような文化の違いが職場の混乱を招くことも少なくありません。

こうした誤解を避けるために、翻訳ツールの利用や、連絡次項の背景をしっかり説明する、「どこで」「誰が」「どのように」「いつまでに」などを明確に伝える方法などが有効です。また、雇用している外国人労働者の国独自の文化について学び、理解を深める努力も必要になります。相手の国の文化を理解し、丁寧で具体的な言葉を選びながら、企業と外国人労働者の双方で共通理解を作るのがポイントになります。

定着率の低さ・離職トラブル

外国人労働者への企業側の理解不足により、離職率が上がってしまう場合があります。

内閣府が2019年に実施した「多様化する働き手に関する企業の意識調査」の分析結果では、「外国人材とのコミュニケーションが容易である」と認識している企業ほど、定着率が高い傾向が見られています。定着率が高い企業ほど、企業と外国人労働者の双方が、円滑にコミュニケーションを取れていることの証左でしょう。

また、海外の能力主義を背景にキャリア構築を望む外国人に対し、日本企業の年功序列文化や昇進制度がミスマッチとなり、早期退職の原因になる場合もあります。

そのため、コミュニケーションを通じて「外国人向けのキャリア設計」、「相互理解のある働き方」をすり合わせることで、外国人労働者の離職防止につなげることが重要です。

社内の理解不足・既存社員との摩擦

技能実習生や外国人労働者を単に雇えばいいだけと思っていると、日本人労働者との摩擦を生みかねません。

たとえば、外国人労働者の「靴を脱ぐ習慣がない」「ゴミの分別ルールを知らない」といった些細な事柄が積み重なると、職場内で摩擦や不信感が生まれることがあります。

現場の日本人従業員にとっては当たり前の行動でも、外国人従業員にとっては文化的背景から想定外のことが多いためです。その結果、業務上の連携がうまくいかず、雰囲気の悪化につながるケースも少なくありません。

このようなトラブルを避けるには、業務上のスキル教育に加えて、生活や文化へのフォロー体制も整える必要があります。

実際にあった外国人採用のトラブル事例

外国人採用の現場では、不法就労や在留資格に関わる事件も発生しています。

- 外国人労働者の不法就労助長の疑いで逮捕 埼玉県の派遣業者

- 偽造書類で「留学」から「技人国」、バングラデシュ人の不法就労助長 人材会社元代表送検

上記について、それぞれ解説します。

外国人労働者の不法就労助長の疑いで逮捕 埼玉県の派遣業者

2024年、埼玉県鴻巣市の労働者派遣業「ワークエイチビー」の取締役ら(73歳男性、ペルー国籍の55歳社員)が、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。

彼らは、在留期間を過ぎたベトナム人男女5人を川越市の製麺工場に派遣し、不法に就労させた疑いが持たれています。不法就労は、派遣会社が雇用保険の登録を申請した際、5人を含む17人分の在留カードが無効・偽造とみられることが発覚し、明らかになりました。

同社は工場から約2300万円の報酬を得ており、県警は余罪についても捜査を続けています。

参照:外国人労働者の不法就労助長の疑いで逮捕 埼玉県の派遣業者丨埼玉新聞

偽造書類で「留学」から「技人国」、バングラデシュ人の不法就労助長 人材会社元代表送検

2025年6月、人材派遣会社の元代表(東京都在住、36歳男性)が、偽造書類を用いてバングラデシュ人男性(34歳)の在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ不正に変更させ、埼玉県の工場で不法就労を助長した疑いで書類送検されました。

この元代表は、外国人1人あたり15万円の手数料を受け取り、150人以上の外国人から計約1500万円を得ていたとされています。

参照:偽造書類で「留学」から「技人国」、バングラデシュ人の不法就労助長 人材会社元代表送検

外国人採用のリスクを回避するための5つの対策

外国人雇用を安心して進めるためには、在留資格の確認といった基本対応に加え、文化理解の促進も欠かせません。以下のような対策を実施することで、法的リスクやコミュニケーションの課題を防ぎ、安定した職場環境の構築につながります。

- 1.在留資格・ビザの確認と管理方法

- 2.雇用契約書に明記すべきポイントを確認

- 3.入社前研修と文化理解の促進

- 4.翻訳ツール・マニュアル・サポート体制の整備

- 5. 労務管理体制とフォローアップの仕組み化

上記について、それぞれ解説します。

1.在留資格・ビザの確認と管理方法

在留資格やビザの確認は、外国人採用でとくに重要なリスク回避策です。外国人の採用時は、在留カードの「在留資格」「在留期間」「就労制限」の有無を必ず確認し、法務省の照会ページなどで有効性をチェックする必要があります。

もし不法就労が発覚すれば、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があり、社会的信用を大きく損ないかねません。

また、就労ビザで認められる業務内容と実際の仕事内容が一致しているかも確認しましょう。可能であれば、就労資格証明書を取得することが望ましいです。

在留資格の管理は、店舗や企業が安心して外国人雇用を進めるための必須条件になります。

2.雇用契約書に明記すべきポイントを確認

雇用契約書は外国人労働者との信頼関係を結ぶうえで重要な書類です。外国人採用における雇用契約書にも、日本人と同様に労働時間や休日、賃金、契約期間などを明記する必要があります。

とくに、外国人は在留資格ごとに認められる業務範囲が異なるため、仕事内容と契約内容が一致していなければ不法就労のリスクがあるため注意しましょう。さらに、誤解を防ぐためには、英語や母国語での併記も有効です。

契約書の正しい整備は、安心して外国人雇用を進めるための基本となります。

3.入社前研修と文化理解の促進

入社前研修で外国人労働者に日本語や職場文化を理解してもらうことは、定着率向上とトラブル防止につながります。

とくに日本語研修だけでなく、報連相や接客マナーなど日本特有の働き方を学ぶ機会を設けると、現場でのコミュニケーションの円滑化に役立つでしょう。

加えて、生活習慣や文化の違いを共有する研修を行えば、相互理解が深まり、摩擦の少ない環境の構築につながります。結果として、安心して外国人雇用を進められる土台となる点もポイントです。

4.翻訳ツール・多言語マニュアル・サポート体制の整備

翻訳ツールや多言語マニュアルに加え、専門窓口や支援機関の活用は、外国人雇用における幅広いリスクを回避する有効な手段です。外国人労働者とのトラブルを防ぐには、社内整備と外部支援の両立が欠かせません。

翻訳ツールは、専門翻訳や自動翻訳を活用する方法があります。Google翻訳やDeepLなどの翻訳ツールを下訳に使い、必要に応じて専門翻訳者に校正を依頼するのもおすすめです。

多言語マニュアルは、簡潔に作成するとよいでしょう。日本語版をまず作成し、短文・箇条書き・イラストなどを活用してわかりやすくします。

このような体制の整備において、不明点や相談したい項目がある場合は、専門窓口や支援機関に相談すると良いでしょう。外国人採用における代表的な相談先には、以下のような機関や専門家があります。

| 相談先 | 内容 | 参照リンク |

|---|---|---|

| 外国人雇用サービスセンター | ハローワークと連携し、採用や職業紹介、労務管理に関するアドバイスを提供 | 外国人雇用サービスセンター |

| FRESC(外国人在留支援センター) | 在留資格や生活支援に対応し、企業向けの面接会やマッチングイベントを開催 | FRESC(外国人在留支援センター) |

| 地方労働局の相談窓口 | 外国人の労働条件、労務管理、安全衛生に関する相談が可能 | ― |

| 行政書士・社会保険労務士 | 在留資格変更、就労ビザ取得、雇用契約書の作成や労働条件整備などを専門的に支援 | ― |

参考記事:外国人採用 相談

5. 労務管理体制とフォローアップの仕組み化

定期的なフォローと労務管理の仕組み化が、外国人雇用の安心とリスク回避に役立ちます。

外国人の採用後の説明や接客マナーなどは、やさしい日本語で定期的に確認しましょう。その際、厚生労働省による「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」が参考になります。

参照: 外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集

また、外国人労働者の労働条件や在留カードの更新状況を把握する体制も必要です。

さらに、外国人を常時10人以上雇用する際は、「雇用労務責任者」の選任がハローワークによる指針上推奨されています。雇用労務責任者がいると、現場対応と手続き管理の責任を明確化できるのがメリットです。

こうした体制を整えれば、トラブルへの早期対応が可能になるため、外国人労働者の安心と信頼関係の構築が実現し、安定した雇用環境を整備できます。

外国人採用のリスクは対策で乗り越えられる

外国人採用は店舗・施設の人材不足の解消に加え、多様性による新しい価値をもたらします。

ただし、法的トラブルや文化的な摩擦を防ぐには、在留資格の確認、労働条件の明示、研修や多言語マニュアルの整備などが欠かせません。適切な労務管理とフォローアップを行えば、外国人雇用は店舗の強みとなる可能性を秘めています。

飲食・小売・施設での外国人採用の成功事例については、下記記事で紹介していますのでこちらをぜひ参考にしてください。