人手不足が深刻化する中、飲食店や小売店、介護施設などでは外国人労働者の採用が進んでいます。

一方で、言語・文化の違いや在留資格の理解不足、労働条件のミスマッチといった問題が現場で発生する場合があることをご存じでしょうか。

本記事では、外国人採用の現状と企業・店舗が直面する問題点、そしてトラブルを防ぐための具体的な対策について解説します。

外国人労働者採用における主な問題点とは?

外国人が働く現場では、以下のような問題が生じる場合があります。

- 言語・文化の壁によるコミュニケーション不足

- 制度理解の不足(技能実習・特定技能の誤用)

- 労働条件の認識ずれと契約トラブル

- 教育・サポート体制の未整備

まずは、現場で起きやすい上記のような問題について具体的に見ていきましょう。

言語・文化の壁によるコミュニケーション不足

日本語学習を始めたばかりの外国人労働者は、専門的な指示や規則の理解が不十分な場合があり、労働災害のリスクや生産性低下を招く恐れがあります。

外国人労働者と日本人労働者の間では、言語や文化的背景の相違により、業務指示の伝達ミスや誤解が発生しかねません。

さらに、時間厳守の意識や責任感などの価値観は国ごとの文化や習慣によって異なるため、相互理解がなければ誤解が生じトラブルに発展する可能性もあります。

外国人労働者を受け入れる企業は、多言語マニュアルの整備や教育担当者の配置などを通じ、コミュニケーション不足を解消するための支援体制を構築することが不可欠です。

制度理解の不足(技能実習・特定技能の誤用)

企業側の制度に対する理解不足も、外国人採用の現場で発生し得る問題の一つです。

「技能実習」と「特定技能」は制度の目的が異なるにもかかわらず、企業が両制度を混同し、技能実習制度を単なる労働力確保の手段として誤用している実態があります。

技能実習制度は「人材育成」が目的であり、労働力確保を主眼としたものではありません。

一方、特定技能制度は「労働力不足の補填」が目的であり、技能実習生とは在留資格の範囲や更新条件が異なります。

上記の制度を混同してしまうと、労働条件や就労可能な業務が在留資格に合わず、不法就労とみなされるリスクがある点に注意が必要です。出入国在留管理庁も、受け入れ企業が制度を誤用しないよう注意喚起をしています。

企業は「外国人労働者受け入れ制度」の目的と条件を正しく理解し、誤解のない制度運用を行いましょう。

労働条件の認識ずれと契約トラブル

外国人労働者と企業の間では、賃金・労働時間・業務内容といった労働条件に関する認識のずれが生じやすい傾向にあります。雇用契約書の内容の理解不足が認識のずれにつながり、深刻なトラブルを引き起こす要因になりかねません。

とくに、言語の壁により雇用契約書の詳細が正確に伝わらず、外国人労働者側が契約内容を十分に理解しないまま署名するケースに注意してください。賃金の計算方法や最低賃金の保障について誤解が生じやすくなっています。

トラブルを防ぐには、母国語表記のある雇用契約書も用意し、採用担当者が労働条件を丁寧に説明する受け入れ体制が必要です。

教育・サポート体制の未整備

多くの企業では外国人労働者向けの教育担当者が不在であり、日本語能力や業務知識を習得するための研修制度が整備されていません。教育体制が整っていないと、外国人従業員が職場に定着しにくくなります。

たとえば、飲食店では日本人社員に外国人従業員の教育を丸投げするケースもあります。この場合、言語や文化の違いから指導内容が正確に伝わりません。

接客業務では訪日外国人への対応も求められるため、外国人材が即戦力となる可能性は高いものの、適切な支援体制がなければ早期離職につながりやすくなります。

企業は登録支援機関の活用や多言語マニュアルの整備も念頭に、外国人材が安心して働ける教育体制を構築する責任がある点を把握したうえで、外国人採用を雇い入れましょう。

参考記事:外国人採用のリスクとは?飲食店・小売店が知っておくべき外国人雇用の注意点と対策を解説

なぜ外国人労働者の採用で問題が起きるのか?背景と原因

外国人労働者とのトラブルは、企業側の準備不足や制度理解の甘さに起因するケースもあります。

- 人手不足にともなう急ごしらえの採用体制

- 在留資格と業務内容のミスマッチ

- 外国人労働者への適切な情報提供不足

ここでは、なぜ外国人採用で問題が起きるのかを背景から掘り下げ、改善に向けたヒントを探ります。

人手不足にともなう急ごしらえの採用体制

深刻な人手不足を背景に、企業は十分な受け入れ体制を整えないまま外国人労働者を急いで採用しており、これがトラブルの主要因と考えられます。

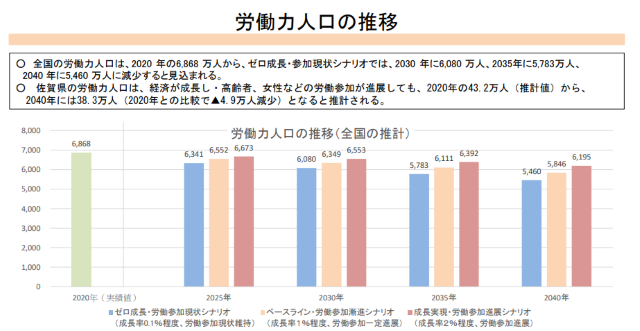

全国の労働力人口は2020年の6,868万人から、2040年には5,460万人に減少すると見込まれています。

飲食店や小売店では即戦力として外国人材を雇用するものの、雇用契約書の多言語化や教育担当者の配置が後回しにされがちです。

また、在留資格の確認や労働条件の明示が不十分なまま雇用契約を結び、後から不法就労や労働基準法違反が発覚するケースも少なくありません。

人材不足の解決を焦るあまり適正な雇用管理を怠ると、外国人労働者との信頼関係が損なわれる可能性があります。

在留資格と業務内容のミスマッチ

在留資格ごとに就労できる業務が法律で定められているにもかかわらず、企業側の知識不足により、許可されていない業務に従事させてしまう不法就労が後を絶ちません。

飲食店や小売店では、留学生アルバイトを「就労不可」の確認を怠ったまま雇用したり、資格外活動許可の範囲を超えて週28時間以上働かせたりするケースもありました。

こうした在留資格と業務内容のミスマッチは、事業主が不法就労助長罪(外国人を不法に就労させた事業主が罰せられる罪)に問われるリスクを高めるだけでなく、外国人労働者本人の在留期間更新や在留資格変更にも悪影響を及ぼしかねません。

採用担当者は在留カードで在留資格と就労制限の有無を必ず確認し、許可された業務範囲内で雇用契約を結ぶ必要があります。

外国人労働者への適切な情報提供不足

外国人採用でのトラブルは、労働条件や生活情報を十分に提供しないことが原因となるケースが目立ちます。

外国人労働者は日本語表記のみの契約書や就労ルールを十分に理解できず、「聞いていた条件と違う」と感じるケースが少なくありません。

さらに、住居や医療、地域との関わりに関する情報が不足すると、孤立や早期離職にも影響が出るでしょう。

母国語でわかりやすく情報を提供することが、トラブル防止と信頼関係の構築に重要であり、早期離職の低減や外国人労働者の就労意欲向上につながります。

外国人労働者本人が抱える悩みとは?

外国人労働者は以下のような悩みを抱える場合があります。

- 生活支援・相談窓口の不在

- 日本人社員との関係構築の難しさ

- 異文化の中での孤立感

言語の壁により職場でのコミュニケーションが難しく、同僚との交流が限られると、職場での人間関係が築けず孤立感を深めることになります。

さらに「暗黙の了解」や「空気を読む」といった日本の職場文化は外国人労働者にとって理解しにくく、適応が難しい場合もあるでしょう。

飲食店や小売店などの店舗でも、外国人従業員が業務上の困りごとを相談できる窓口がなく、孤立してしまうケースが少なくありません。こうした孤立感は外国人労働者自身の心身の健康を損ない、早期離職の原因にもなります。

企業は日本語研修やメンター制度の導入、多言語対応の相談窓口の設置など、外国人労働者が安心して働ける環境を整備することが重要です。

問題を未然に防ぐ!外国人労働者の採用における4つの対策ポイント

外国人人材の採用を成功させるには、採用後のトラブルをいかに防ぐかがポイントです。

- 採用前に「在留資格・業務内容」をチェック

- 母国語対応の雇用契約書・マニュアルの整備

- 定着支援体制の構築(メンター・通訳・研修)

- 登録支援機関や専門機関・エージェントの活用

ここでは、企業が実践できる4つの具体的な解決策を紹介します。

採用前に「在留資格・業務内容」をチェック

採用前に在留カードで在留資格と就労制限の有無を確認し、自社の業務内容が許可範囲内かを照合することで、不法就労のリスク回避に努める必要があります。

在留カードでは、在留期間満了日、就労の可否、資格外活動の可否の4点を必ず確認しましょう。

飲食店や小売店などの店舗では、留学生アルバイトの資格外活動許可や週28時間以内の就労制限を見落としがちなので注意してください。

不法就労助長罪を避けるため、採用前の在留資格確認は企業にとって最重要項目です。

母国語対応の雇用契約書・マニュアルの整備

雇用契約書や業務マニュアルを外国人労働者の母国語で作成すれば、労働条件の誤解を防ぎ、トラブルを未然に回避しやすくなります。

日本語のみの契約書では、賃金の計算方法や労働時間の規定を外国人労働者が正確に理解できず、後からトラブルに発展しやすいのも特徴です。

厚生労働省のサイトには多言語対応の労働条件通知書のテンプレートが公開されています。こちらは多様な国籍の外国人労働者に対して母国語で労働条件を説明できるようになっているため、活用してみてください。

定着支援体制の構築(メンター・通訳・研修)

外国人労働者を定着させるには、メンター制度や通訳配置、研修の仕組みを備えた支援体制の構築が重要です。

外国人労働者は業務内容だけでなく、生活習慣や文化の違いに戸惑うことが少なくありません。そこで、先輩社員が相談役となるメンター制度や、日常業務での意思疎通を補助する通訳の配置が効果的です。

また、日本人社員と外国人社員が共に参加する研修を実施すれば、相互理解が深まり、職場環境の改善にもつながります。

支援体制を整えることで、双方にとって安心できる労働環境を実現しましょう。

登録支援機関や専門機関・エージェントの活用

外国人採用を円滑に進めるには、自社だけで抱え込まず、登録支援機関や専門エージェントを活用することが大切です。

特定技能外国人を受け入れる企業には、外国人労働者の生活支援や相談対応の義務が課されています。しかし、飲食店や小売店などの中小企業では、十分な体制を整えるのが難しいケースも少なくありません。そのような場合には、支援機関に委託してビザ申請や在留カード更新、生活支援まで一括で任せることで、企業側の負担を減らせる可能性があります。

たとえば、東京都産業労働局の外国人労働相談を活用すればは、雇用者と外国人労働者とのトラブルについて相談できます。公式サイトには相談事例が掲載されているため、解決方法の参考として活用してみるのも良いでしょう。

さらに、外国人専門エージェントを利用すれば、制度理解が深まり、人材マッチングの精度も高まりやすくなります。

また、都道府県労働局の「外国人雇用管理アドバイザー」に相談すれば、事業内容に応じた専門的な支援を受けることも可能です。

こうした外部パートナーを活用すれば、安心して外国人雇用を進められるでしょう。

外国人採用での相談先について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

参考記事:【店舗経営者向け】外国人採用の相談先一覧|公的・自治体の相談窓口・相談時のポイント

外国人採用の問題は事前準備で対策を

外国人労働者数が増え続ける中、外国人採用におけるさまざまな問題の背景には、短期的な労働力確保を優先する企業の姿勢があります。在留資格の誤用やコミュニケーション不足、教育体制の未整備といった課題は、企業側の準備不足に起因するものが多い傾向です。

母国語対応の契約書整備や支援機関との連携を進めれば、外国人労働者と企業の信頼関係を築き、安定した外国人労働者雇用へつなげられるでしょう。