社員のスキルアップや自己啓発支援を重視する企業が増える中、「福利厚生としてのeラーニング」が注目を集めています。学習管理システム(LMS)を活用すれば、研修やビジネススキル講座をオンラインで効率的に提供できるため、教育コストの削減にもつながるのがeラーニングのメリットです。

近年は、福利厚生倶楽部(リロクラブ)やベネフィット・ステーションなど、無料でeラーニング研修を提供するサービスも充実しています。

本記事では、福利厚生でのeラーニング導入メリットとおすすめ3社、効果的な導入ステップについての情報を詳しく解説します。

なぜ今、eラーニングが福利厚生として注目されているのか

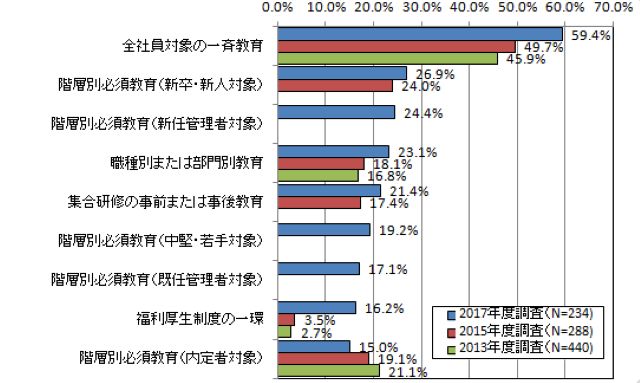

出典: eラーニング活用に関する調査

eラーニングを福利厚生として導入すれば、従業員のスキル向上や学習意欲の支援に加え、人材定着や採用力強化などの企業課題の解決にもつながります。

技術革新と働き方の多様化が、従業員に新たな知識・スキルの習得を求める環境を生み出しており、eラーニングはそのニーズにも対応しているシステムです。

株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が2017年9月~11月に実施した「eラーニング活用に関する調査」によると、eラーニングを「福利厚生制度の一環」と位置づけて導入する企業が、前回比 で3倍に増加していました。eラーニングを単なる学習教材としてだけでなく、従業員のニーズを満たす福利厚生の一環として提供している企業が、年々増加していることがわかります。

このように、eラーニングを福利厚生サービスとして位置づけて運用すれば、単なる義務的な研修ではなく、従業員の学習意欲とスキルアップを支援し、企業価値を向上できます。

eラーニングのメリットについて、詳しくは以下記事で説明しています。ぜひご覧ください。

参考記事: eラーニングシステムのメリットとは?学習者・企業双方が得する効果と導入前のポイントを解説

eラーニングは福利厚生?研修?|制度上の位置づけと違いを整理

eラーニングは、企業の導入目的によって「研修」と「福利厚生」のどちらにも位置づけられる制度です。

- 福利厚生としてのeラーニング

- 社員研修としてのeラーニング

制度上の違いを理解することは、適切な運用設計に欠かせません。それぞれの違いについて具体的に解説します。

福利厚生としてのeラーニング

福利厚生としてのeラーニング(オンライン学習制度)は、従業員が自らのペースでスキルアップを図る機会を提供します。企業にとっても「学び支援」として新たな価値を生み出せる有益な取り組みです。

eラーニングを自己啓発支援やキャリア形成支援として位置づける企業もあり、体系化されたeラーニングコンテンツを福利厚生サービスと連携させる動きが見られます。

従業員がいつでも学習可能な教材やシステムを活用すれば、福利厚生制度自体の価値を高められるでしょう。

社員研修としてのeラーニング

社員研修としての eラーニングは、企業が業務遂行に直接必要な知識・スキルを整理し、全社員に対して義務付けて配信する教育手段として位置づけられます。

eラーニングの受講が業務命令または職務遂行に不可欠なものである場合、eラーニングの時間は基本的に「労働時間」として扱われます。実際に、受講が義務付けられ評価・処遇と連動する研修は、労働時間と判断された判例も存在します。

したがって、eラーニングを社員研修扱いとする際は、受講義務・対象範囲・評価連動の有無を明確に定める必要があります。また、労働時間に含めるカリキュラムの種類や賃金対応を含めた運用設計を慎重に行いましょう。

福利厚生としてeラーニングを導入する企業・従業員双方のメリット

福利厚生としてeラーニングを導入することは、企業と従業員の双方に大きな利点があります。

- 企業側のメリット

- 従業員側のメリット

eラーニング導入による企業・従業員双方のメリットについて解説します。

企業側のメリット

福利厚生としてeラーニングを導入すれば、企業は研修にかかるコストを抑えつつ、社員一人ひとりのスキルアップを支援する制度を構築できます。

たとえば、 eラーニングはPCやスマートフォンで教材を配信できるため、会場や講師手配などのコスト削減が可能です。大規模な社員教育においても、学習管理システム(LMS)により受講状況や学習進捗を可視化し、成果を数値で把握できます。

学習の機会を福利厚生として提供すれば、人材育成と定着率向上の両立、企業の採用力やエンゲージメント強化につながる点もメリットです。

従業員側のメリット

企業の福利厚生に eラーニングを活用すると、従業員は自分のペースで学習できるのもメリットの一つです。通勤時間中や隙間時間など、従業員のニーズや生活スタイルに合わせた学習環境が提供できるため、スキルアップ支援と自己啓発を両立できる制度となります。

eラーニングでは、従業員がPC・スマートフォンなどを使って、時間や場所を問わず教材を利用できる点が大きなメリットです。たとえば、柔軟な勤務形態の従業員でもeラーニングなら自発的に学習できるため、キャリア形成にも役立ちます。

このように、福利厚生制度として eラーニングを導入すれば、従業員満足度を高めるだけでなく、自己成長の機会を平等に提供する仕組みの構築が可能です。

福利厚生で利用できるおすすめのeラーニングサービス3選と講座内容

福利厚生としてeラーニングを導入する企業が増えるにつれ、利用できるサービスの種類も多様化しています。

- LearnO

- リロクラブ(福利厚生倶楽部)

- ベネフィット・ワン(ベネフィット・ステーション)

ここでは、福利厚生で使えるおすすめのeラーニングサービス3選の内容について紹介します。

LearnO

LearnO(ラーノ)は、任意受講の福利厚生向け、労働時間内での社員研修向けのどちらも対応できるeラーニングシステムです。

LearnO(ラーノ)は、任意受講の福利厚生向け、労働時間内での社員研修向けのどちらも対応できるeラーニングシステムです。

- 初期費用が0円、最短1カ月から業界最安値帯の料金(月額4,900円から)

- 管理機能の充実により、自社の教育環境を容易に構築・運用可能

LearnOではこれまで使用してきた教材や資料をPDF化してそのままアップロードできるほか、スライドや動画の利用にも対応しています。これにより、企業独自のスキルアップ資料をすぐにeラーニング化可能です。

独自の学習カリキュラムを構築したい場合には、コンテンツ制作パートナーとの連携による教材制作のサポートも受けられます。

これらの特徴から、LearnOは自社で用意した多様な教材を、コストを抑えつつ柔軟かつ安定したeラーニングシステムで従業員に提供したい場合に、福利厚生として適したeラーニングサービスです。

LearnOの料金やメリットについて、詳しくは以下より詳細資料をすぐにダウンロードいただけます。ぜひ参考にしてみてください。

参考記事:【LearnOの詳細資料をダウンロードする】

リロクラブ(福利厚生倶楽部)

福利厚生倶楽部は、株式会社リロクラブが運営する福利厚生サービスです。企業の福利厚生として、基礎的なビジネススキルから専門的な内容までさまざまな種類のオンライン研修が可能なeラーニング講座が提供されています。

内定者向けの講座(eフレッシャーズ)も利用できるため、自社で独自の内定者研修やeラーニング学習の提供が難しい企業でも、大手企業なみの研修を費用の負担なく実施可能です。eフレッシャーズは内定者の早期離職防止や入社前の意識改革を目的としており、ビジネスマナーやビジネスルールといった合計41講座が用意されています。

ベネフィット・ワン(ベネフィット・ステーション)

福利厚生サービスのベネフィット・ワン(ベネフィット・ステーション)では、ベネステ会員向けに、PC・スマートフォン・タブレットなどを使って、いつでもどこでも受講可能なeラーニング教材を提供しています。

講座数が豊富で約1,200コース以上あり、内容は一般的なビジネススキルからPC/Officeスキル系、本格的な資格対策、メンタルヘルス・ハラスメント・コンプライアンス系の講座まで幅があるのが特徴です。

講座の形式は短時間×隙間時間活用型(5~10分/スマホ対応)になります。

無料で利用できるため、福利厚生サービスの一環として導入コストを抑えつつ、学習機会の提供が可能です。

福利厚生にeラーニングシステムを導入する方法4ステップ

福利厚生としての eラーニングシステム導入にあたっては、以下の4ステップの設計が成功のポイントです。

- 目的設定(スキルアップ支援/自己啓発推進など)

- 対象従業員の選定(新入社員・管理職・全社員)

- 福利厚生サービスの選定

- 受講管理・進捗確認体制の構築

まず目的として、スキルアップ支援や自己啓発推進などを定めることで、制度設計と学習コンテンツの方向性が定まります。次に対象従業員(新入社員・管理職・全社員など)を選定したうえで、最適な福利厚生サービスや eラーニングシステムを選びましょう。

管理者が受講者の進捗管理や学習状況を可視化できる仕組み(LMSなど)を構築し、進捗状況や受講状況を一目で確認できる状態での導入が、運用効果を高めるポイントです。

この4ステップを順番に取り組めば、eラーニングを福利厚生メニューとして適切に位置づけ、従業員の学びから企業の成長につながる運用の実現につながります。

eラーニングの福利厚生化は「企業の新しい投資」

eラーニングを福利厚生として導入することは、単なる教育制度ではなく、学びを支援する企業文化の構築といえます。従業員のスキルアップ支援やエンゲージメント向上を図りつつ、企業は教育コストの最適化と人材定着を実現可能です。

学習を福利厚生化することが、これからの人的資本経営における競争優位を生み出すポイントとなるかもしれません。

Bizcanでは、eラーニングや福利厚生制度などの導入を検討する担当者に、具体的な比較情報と実践事例を提供しています。

「今ある学習カリキュラムをeラーニング化したい」

「導入コスト・運用コストがどれくらいかかるか知りたい」

など、eラーニングの導入に関するご相談が可能です。相談費用は無料ですので、まずはぜひ一度お気軽にお問合せください。