生成AIや機械学習など、AIスキルの重要性が急速に高まる今、AIを効率的に学べるeラーニングに注目が集まっています。AIリテラシーを高めたい個人だけでなく、DX人材を育成したい企業でもAI・機械学習を学べるeラーニング導入が進んでおり、業務効率化とスキルアップを両立できる点が魅力です。

本記事では、最新のAI技術に対応したおすすめeラーニング講座を、初心者・法人・エンジニア別に厳選して紹介します。

【基礎知識】eラーニングとは?AI学習との関係性と通信講座・通信教育との違い

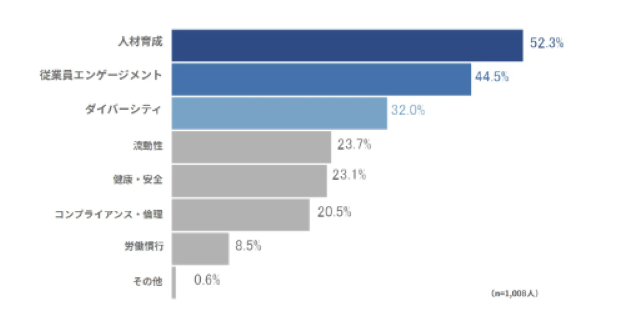

出典:『eラーニングと人的資本価値向上』に関する企業の意識調査

eラーニングとは、インターネットを通じて場所や時間を選ばずに学習できる教育手法のことです。

AI技術の進化により、生成AIや機械学習などの専門スキルの需要が急増しています。こうした流れの中で、eラーニングは個人・法人を問わず幅広く活用されており、スマートスピーカーやスマート家電を含め、生活の中でも身近なものとなりました。

eラーニングの場合、たとえば生成AIを活用した学習コンテンツの自動生成ができるため、文字だけでなく画像や映像を駆使したカリキュラムの作成も可能です。さらに、学習者ごとに最適化された学習パスの設計により、学習の効率化にもつながります。

とくに法人では、AIリテラシーの底上げやスキルアップ支援を目的として、eラーニング研修を取り入れる動きが顕著です。

NTT HumanEXが実施した調査によると、人的資本開示において企業が最も重視している項目1位は「人材育成」となっています。これは、学習環境の整備や生成AIを活用した研修制度が、組織の成長に直結する重要施策と認識されていることの現れでしょう。

時間や場所にとらわれず、個々に最適化されたカリキュラムで学べるeラーニングシステムは、AI時代における人材育成の中核を担う教育手段として注目されています。

eラーニングと通信講座・通信教育との違いは?

eラーニングとは、インターネット上で動画やAI教材を使い、双方向的かつ効率的に学べる学習方法です。

通信講座や通信教育が紙の教材や郵送課題を中心に学ぶのに対し、eラーニングでは学習管理システム(LMS)が学習進捗を可視化し、生成AIが学習者一人ひとりに合わせて学習内容を最適化します。

eラーニングの時間や場所を問わず学べる柔軟性をもつ点や、AIリテラシー・業務スキルの習得にも有効な点が、通信講座・通信教育との違いといえるでしょう。

参考記事: eラーニングシステムの特徴とは?管理者・受講者側の機能・導入メリット&デメリットを解説

AIスキル習得にeラーニングシステムを活用する3つのメリット

eラーニングシステムを活用すれば、場所や時間にとらわれずにAIリテラシーを高め、実務で活かせるスキルを効率的に習得できます。

- 効率的な学習で業務と両立できる

- 生成AIによる学習支援や教材の自動化が進化している

- 企業研修やDX人材の育成に活用しやすい

ここでは、AIスキルを学ぶ上でeラーニングを活用する3つの具体的なメリットを紹介します。

効率的な学習で業務と両立できる

eラーニングを活用すれば、AIスキルを効率的に習得でき、日常業務とも無理なく両立しやすいのが特徴です。

eラーニングシステムには生成AIや機械学習の基礎から実践までを体系的に学べる環境が整っており、学習時間を柔軟に調整できます。

さらに、学習管理システムが受講進捗を可視化し、学習効果を高めます。業務効率化とスキルアップを同時に実現できる点も大きな魅力です。

業務負担を軽減しながらAIリテラシーを高めたい企業や個人にとって、eラーニングシステムはとくに実践的な学習手段といえるでしょう。

生成AIによる学習支援や教材の自動化が進化している

生成AIの活用により、eラーニングでは学習支援と教材自動化が急速に進化しています。AIが受講者の理解度を分析し、最適な教材や課題を自動生成することで、個々に合った学習が可能になりました。

さらに、企業は教材作成や研修内容を更新する手間を削減できるため、効率的にAIスキルの育成を進められます。生成AIの導入は、学習と業務の効率化を同時に実現する重要なポイントです。

企業研修やDX人材の育成に活用しやすい

eラーニングシステムは、企業研修やDX人材の育成に最適な学習手段です。生成AIの機能で最適化された学習カリキュラムを作成できるだけでなく、AIに関する知識・スキルが身に付けられるものもあります。AIスキルや生成AIの活用方法を体系的に学べるほか、学習管理システムにより受講進捗や理解度を可視化できる点が特徴です。

生成AIによる教材の自動生成では最新の内容を反映できるため、継続的なAIリテラシー教育を効率的に実施できます。eラーニングは、めまぐるしく変化する生成AI技術を活用し、リテラシーの向上・企業のDX推進を図るうえで、今や企業にとって欠かせない育成基盤です。

初心者・個人向けの生成AI入門eラーニング4選

AIをこれから学びたい初心者にとって、基礎から理解できるeラーニング講座は最適なスタート地点です。

- LearnO

- キカガク「生成AI入門コース(eラーニング)」

- AICA

- 富士通ラーニングメディア

ここでは、初心者・個人学習者におすすめのAI入門eラーニング講座を厳選して紹介します。

LearnO

月額4,900円~/初期費用無料のLearnOでは、生成AIを活用したカリキュラムの作成ができます。

具体的には、生成AI関連のコンテンツ制作および知見の発信を行っているのが特徴です。LearnOのウェブメディアでは、「生成AIと教材制作」に関する具体的なノウハウが紹介されています。

たとえば、「生成AIとの協働で得た3つの学び」といったテーマで記事を更新しており、AI技術に対する知見を深めるための情報源を提供しています。生成AIを使った教材作成に興味のある場合はぜひチェックしてみてください。

LearnOの使用例としては、自社や個人で作成したPDF資料やスライド、動画といった教材を管理画面からそのままアップロードし、ユーザー画面に反映できます。この機能により、作成したAI入門の動画や解説資料を簡単にeラーニング化して配信可能です。

LearnOについて、詳しくは以下リンク先にて紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

キカガク「生成AI入門コース(eラーニング)」

DX 人材育成コンサルや生成 AI 導入、AI 受託開発なども手掛けるキカガクの「生成AI入門コース(eラーニング)」は、単なる知識習得に留まらず、生成AIを業務に活用できる状態を目指すことに特化した実践的なAI入門講座のコースです。

このコースは、生成AIの基礎から実践的な活用までを短時間で学べるように設計されており、明確に初心者を対象としています。生成 AI を用いて業務を効率化するために必要なプロンプトエンジニアリングなどの知識を習得可能です。

eラーニングの所要時間は約 4 時間とコンパクトにまとまっています。16,500 円で受講可能です。

AICA

AICA(アイカ)は、ビジネスで活用できる生成AIツールに焦点を当てたオンライン学習プラットフォームです。幅広い層の学習者が効率的かつ実践的にAIの知識を習得できるよう設計されています。

1本のAI講座の動画が3分から8分という短い時間で構成されているため、日々の業務を行いながらでも、電車の移動中などの隙間時間を利用して効率的に学習を進められるのがメリットです。

既存のAIツールをビジネスシーンで活用する方法を学べるeラーニングツールであり、コースの一部を学んだだけでも次の日から効果が出る内容となっています。

富士通ラーニングメディア

富士通ラーニングメディアの「【eラーニング】ビジネスパーソンのためのAI基礎講座」は、生成AIを含む最新のAI技術がどのように社会やビジネスを変えるのかを理解することに重点が置かれています。機械学習、深層学習(ディープラーニング)の研究における技術の進化と深化が進んでいる点についても解説される内容です。

費用は11,000円、標準学習時間は4時間とコンパクトにまとまっており、学習期間は8週間確保されています。

企業向け・AI研修に強いeラーニング4選

企業研修にeラーニングを導入すれば、場所を問わず全社員が統一された教育を受けられ、研修効果の可視化も可能になります。

- 株式会社AlgoX

- D‑Marketing Academy

- ネットラーニング

- キルアップAI

- AVILEN

ここでは、生成AI研修やDX人材育成に強みを持つ企業向けeラーニングサービスを紹介します。

【株式会社AlgoX】業務効率化に直結する実践重視のAI活用Eラーニング

株式会社AlgoX|AI総研

株式会社AlgoX|AI総研

生成AI特化のコンサル会社である株式会社AlgoX(アルゴエックス)は、生成AIの基礎から業務への落とし込み方までを動画で習得できる法人向けのAI活用Eラーニングサービスを提供しています。

ボストンコンサルティング等出身のAI活用のプロが講師を務め、現場の業務を効率化することに徹底的にこだわったカリキュラムを設計している点が特徴です。

AlgoXの法人向けのAI活用Eラーニングサービスの特徴は以下の通りです。

- メイン事業であるコンサルティングで蓄積した現場で使えるAI活用のノウハウを落とし込んだ実践的なカリキュラム

- 幅広い業界のリーディングカンパニーへのAI活用支援実績のあるボストンコンサルティング等の戦略コンサルファーム出身のAIのプロが講師を担当

- 研修実施の翌月から1人1ヶ月あたり10時間以上の業務削減に成功した事例も多数

- AlgoX社内に専属の社労士がおり、助成金申請手続きを無料でサポート

また、AlgoXのAI活用Eラーニングサービスは、最大75%以上お得にご利用いただける国の人材開発助成金の申請も可能です。AlgoX専属の社労士が無料で助成金申請のサポートを提供しています。

| 概要 | |

|---|---|

| 提供会社 | 株式会社AlgoX |

| 講習名 | AI活用Eラーニングサービス |

| 主な学習内容 | ・入門・基礎編:AIの基本を理解する ・応用編:各業務で使えるユースケースを学ぶ ・実践編:自社の業務に落とし込む |

| 設計・監修 | 西本 匠(株式会社AlgoX 代表取締役) └ BCGでAI活用支援の経験 └ 「AI総研」代表として600本以上の記事執筆・監修 |

| 料金 | 各社様のご予算に合わせてご提案可能(無料デモ体験あり) |

| 助成金の申請可否 | 可能(社労士による無料申請サポート付き) |

D‑Marketing Academy

D-Marketing Academyは、「生成AI」eラーニングとして約300の動画講座(1講座10分弱)を体系的に提供しています。AIの単なる概念や用語を学ぶだけでなく、業務効率化やビジネスチャンスの増加に必要な実践的な講座を多く取り揃えているeラーニングです。

ChatGPTに留まらず、Perplexity、Gemini、Copilotといった膨大な生成AIに関する講座群を揃えています。さらに深いデジタルスキルを求める受講者向けに、約700のデジタルマーケティング講座が完備されているのも特徴です。サービス内で何度でも質問できるサポートが付いています。

ネットラーニング

ネットラーニングのAI研修は、とくに全社員の生成AIリテラシー向上と実践的な業務活用スキル習得に重点を置いているeラーニングです。

ネットラーニングは、自社制作の高品質な講座に加え、外部専門家が提供する実践的なパッケージを組み合わせて、多様なニーズに対応しています。

研修は自社に最適な形式で柔軟に設計・提案可能です。たとえば、全社員向け、営業部門向け、エンジニア向けなど、対象部門に合わせた研修例が提供されています。

スキルアップAI

スキルアップAIは、AIの知識を提供するだけでなく、AI/DX人材育成と組織変革を一気通貫で支援する「伴走型トータル支援」が強みです。eラーニングや集合研修といった施策の導入に留まらず、企業の課題を解決し、組織として自走できる体制づくりを支援します。

スキルアップAIでは、リテラシーからビジネス、エンジニアリングの基礎、生成AIに至るまで、幅広い領域を網羅した70以上の講座の中から企業のニーズに応じて最適な組み合わせが提案され、カスタマイズも可能です。

実務直結型「道場研修」では、実務経験豊富なAIエンジニアが伴走し、現場課題に対して実データを用いたAI開発やデータ分析に3〜4か月かけて取り組みます。

AVILEN

AVILEN(アビレン)が提供する企業向けAI人材育成研修は、AI活用の基礎的なリテラシー習得から、実務で成果を出すための応用スキル、そして組織的なAI導入・内製化支援までをワンストップで支援する点が特徴です。

シャープな学習コンテンツと、実務家による手厚いサポート体制を組み合わせることで、受講者が「知っている」で終わらず、「使える」スキルを身につけ、ビジネスでの成功へとつなげることを目指しています。

研修期間は1日で完結するものから年間を通したプログラムまで、ニーズに合わせて提供可能です。

エンジニア・専門職向けのAI活用eラーニング2選

AI開発やデータ分析など、より実践的なスキルを求めるエンジニア・専門職に向けたeラーニングも充実しています。Pythonや機械学習モデルの構築、生成AIの応用まで、専門性の高い講座がオンラインで学べます。

- Aidemy Business

- キカガク

ここでは、現場で活かせる実践的なAIスキルを身につけたい技術者向けの講座を紹介します。

Aidemy Business

Aidemy Businessは、AIを中心としたDX人材育成と組織づくりを支援し、事業成功へつなげるオンライン学習プラットフォームです。Pythonプログラミングができる実務者から、AI/DXを活用して業務と組織を変革できる自走型DX人材の育成に強みを持っています。

Aidemy Businessでは生成AI関連のコースやAI/DXの学習コースが250種類以上用意されていて、これにはPythonプログラミングができる実務者向けのコンテンツも含まれています。経済産業省の「デジタルスキル標準」に完全に準拠したコース群が提供されており、企業が求めるDX人材像に合わせた育成が可能です。

キカガク

キカガクは、単なる知識の提供に留まらず、AI・データサイエンスの分野における長期的な人材育成やAI受託開発など、企業のDXを包括的に支援するサービスを展開しており、専門職のスキル向上を支える基盤を持っています。

キカガクのeラーニングコンテンツは、業務効率化に不可欠なプロンプトエンジニアリングなどの必要知識を習得し、これを業務に活用できる状態になることを到達目標としているのが特徴です。コンテンツには、大規模言語モデル(LLM)の仕組みや発展といった高度なAI技術の解説も含まれています。

eラーニング講座の選び方|受講前にチェックすべき5つの比較ポイント

eラーニング講座を選ぶ際は、以下の5ポイントをバランスよく比較することが重要です。生成AI・AIリテラシー・AI活用研修など、目的に直結する講座を選べば、学習効果を最大限に引き出せます。

- 学習目的と身につけたいスキル

- カリキュラムと教材の質

- 学習管理システム(LMS)の機能

- サポート体制と学習環境

- 費用対効果と導入のしやすさ

まずは、「何を学びたいのか」を整理しましょう。生成AI活用の方法を知りたいのか、AIリテラシーを高めたいのか、AI開発スキルを身につけたいのかによって選ぶ講座は異なります。

eラーニング講座は、教材構成とカリキュラム設計の完成度が重要です。教材が最新のAI技術や業務活用事例を反映しているかを確認しましょう。

費用については受講料だけでなく、学習時間・内容の網羅性・実務への転用度を基準に費用対効果を判断すると、効果的な学習につながります。

AI時代の人材育成にeラーニングは不可欠

生成AIやAIリテラシーの習得は、もはや一部の専門職だけのものではありません。AI活用は日常業務の効率化や新規ビジネス創出にも直結し、企業競争力を左右する要素となっています。

eラーニングでは、時間や場所の制約を超えた継続的な人材育成が可能です。AIスキル関連の学習は自己投資であると同時に、組織の未来への投資でもあります。今日から一歩踏み出し、生成AI時代の学びを始めてみてはいかがでしょうか。